2025年第143便₋1

皆で学び、取り組む

リジェネラティヴ農業

夫婦で能勢に新規就農し、野菜、果樹、米を生産しています。収入を得るため生産性向上が第一で環境のことはあまり考えてこなかった私たちですが、この4、5年で大きくやり方を変えました。

2018 年の西日本豪雨で経営の柱であるトマトが壊滅的被害に遭い、地球温暖化による自然災害の甚大化を実感、その後、長男を妊娠中に気候危機の本を読み、長男が小学生のころまでにホットハウス・アース(地球温暖化が進行し、人が住むことが困難なレベルまで気温が上昇した状態)へ向かう道筋ができてしまうかもということに驚愕しました。経済発展最優先で将来世代に負担を押し付ける現代社会に疑問を抱き、少しでもましな環境を未来に残すため、自分たちも何かしなければと痛感したのです。

夫の次郎は石油由来のマルチ(以下「プラマルチ」)をやめ、不耕起栽培や緑肥の活用多様性を保つこと(輪作・混作)を通じて土壌の健康を改善し、土壌中の微生物を活発化させるリジェネラティブ農業(以下「リジェネ」)を始めました。リジェネで生物多様性の向上、炭素貯留、気候危機の緩和が期待できます。

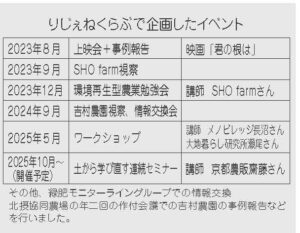

プラマルチの使用削減を地域で進めたいと考えていた北摂協同農場(以下「北摂」)の安原さんがプラマルチではなく緑肥で覆われた次郎の圃場を見て感動、共感してくれました。この農法を北摂の生産者にも広めたいということで北摂、よつば農産、若手生産者、吉村農園で「りじぇねくらぶ」を結成し、上映会や勉強会を企画してきました(下記表)。

緑肥をプラマルチ代わりにして夏野菜を育てるモニターを募集し、緑肥の種を提供してリジェネを実践してもらい、情報交換もしています。少しずつ取り組んでくれたり、興味を持ってくれる方もじわじわ増えてきましたが、生産者にとってプラマルチはとても便利ですし、「耕さない」ということは結構ハードルが高いようで一足飛びにはいきません。リジェネに挑戦し始めて吉村農園の収入もピーク時の半分ほどになってしまいました。でもそれは始める前からだいたい予測していて、それよりも予測しなかった畑と心の変化が大きいです(収入面はあきらめているのではなく、技術も少しずつ洗練されて資材や燃料も削減可能なので徐々に改善していくはずです! やっぱり儲からないとやりたい人が増えないのが現実ですし……)。何より次郎も私も今までで一番農業を楽しんでいます。

大人の背丈よりも高いセスバニア、エビスグサ、ヒマワリ、ソルゴーのミックス緑肥の上を無数のウスバキトンボとツバメが飛び交っている。大阪府では準絶滅危惧のカヤネズミが緑肥のソルゴーにたくさん巣を作っているのでそこだけ刈らずに置いておく。カメムシがナスの害虫ニジュウヤホシテントウを捕えて体液を吸っている。トンボが飛んでいる蛾を捕まえて食べる。腐りかけたイチジクに集まって汁を吸っているオオスズメバチをかわいく感じる……数年前には見られなかった光景、湧かなかった感情です。以前はハウスで虫を見かけるとそれが害虫かどうかわからなくても捕殺しておこうかと思っていたのですが、今はその虫が何をしているか考え、たとえ害虫がいてもすぐに農薬をかけるのではなく天敵を呼び込み増殖するよう工夫するようになりました。もともと生物が大好きな私、畑にたくさんの生命があふれ、自然の仕組みの巧妙さとそれに触れて仕事をする幸せを感じています。

ここ数年の温暖化や干ばつ傾向、資材の高騰を受け、今までの農業のやり方を続けつつ、「このやり方で 10 年後もやっていけるか自信がないので新しい方法も模索したい」とリジェネに挑戦してくれる方もいます。ほんの少しの面積からでも、トライしてもらえたらなあと思っています。見える世界が変わってくるかもです ‼

ゲイブ・ブラウンの「土を育てる」という本を読んだことが次郎がリジェネラティブ農業を始めるきっかけだったのですが、ゲイブ・ブラウンの圃場は世界一畑作に向く土とされるチェルノーゼム、うちの圃場は長年田んぼとして使われ養分が溶脱した灰色低地土。世界中どこの地域でもリジェネラティブ農業でうまくいくのか? リジェネラティブ農業では微量要素不足にならないのか? という疑問がありました。

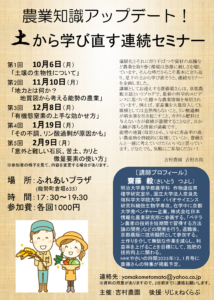

自分の地域はどういう土の性質か? 自分の圃場には何が足りていないか? どうやったらうまくいくのか? などお悩みの方におすすめの勉強会です。

リジェネラティブ農業にかかわらずどんな農法の方でも参考になるお話だと思うのでぜひご参加ください ‼

(北摂協同農場 吉村聡子)