2025年4月号(168号)-4

「農×地域シンポジウム」報告

「なんだか、元気になる映画」

関西よつ葉連絡会事務局 矢板 進

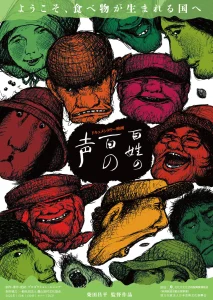

映画『百姓の百の声』チラシ

2月15日(土)に「農×地域シンポジウム2025 未来を耕す~根をはり つながる 道づくり」が京都の南丹市にある明治国際医療大学で行われました。今回は映画『百姓の百の声』の上映を中心にして、監督の柴田昌平さんが来場してパネルディスカッションなどが行われました。このイベントはよつ葉の生産者である「丹波ハピー農園」の堀悦雄さんの「この映画の上映会をしたい」という呼びかけによって、実現したそうです。マルシェも開催し、よつ葉のブースでは堀さんの虹色米、赤米、黒米を試食・販売しました。

映画は食や農を中心に扱う出版社「農山漁村文化協会」(略して「農文協」)の取材に監督が着いていくかたちで進んでいきます。「種子法廃止」や「みどりの食料システム戦略」のスマート農業など、農政の変化に対応していく農家の底力といったものを感じられる映画になっていて、農業や農政にあまり関心がない人でも、「なんだか、元気になる」というような、いい映画だと思います。それはやはり出てくる農家さんが元気で魅力的であるということに尽きます。また逆に言えば、そのような農家さんを生み出す農という営みそのものに魅力があるということなのでしょう。

シンポジウムでは地域や都会とのつながりの重要さについてのお話がありました。ひとつの方向に向かうのではなくて、この映画に出演した農家さんのように多様な人たちがゆるくつながっている地域づくりが重要だという言葉や全国を取材してきた柴田監督の「こんなにそれぞれの農家さんがつながりを持っている地域は他に類がない」ということを言っていたのも印象的でした。地域に根差し経験と智恵で試行錯誤してきた多様な農家の営みは、スマート農業(注*)によるAIなどのデータ管理によってつくられるものではないということを改めて、認識できます。

*スマート農業…ロボットやAIなどの先端技術を活用して、農業の効率化や生産性の向上を目指す取り組み

バイバイ原発きょうと報告

声を挙げつづけることが大事

京滋産直 村上美和子

「バイバイ原発きょうと」の集会・デモに久しぶりに参加しました。今年の集会で特に心に響いたのが、福島出身17才の若者のスピーチでした。彼女は3才で被災し母子避難で京都に暮らしています。原発賠償京都訴訟の原告で10年以上闘い続けてきて、国や東電に対する深い怒りを積み重ねてきました。原発事故とともにあった人生。これが環境やエネルギーの問題だけでなく人権の問題であることに気づき、自分の頭で考え行動しています。彼女の静かな口調と原子力・核と向き合う真剣な姿勢が私を打ちました。これからを生きる若い人たち、子どもたちを応援したい。よつ葉の協力のもと、2012年から10年間続けてきた「びわこ1・2・3保養キャンプ」、カタチは変わっても何かできるはず。体力と相談しながらボチボチやっていこうと思います。

集会では赤シャツ赤フン姿のせやろがいおじさんがYouTube通りの面白いトークを披露してくれました。スピーチは皆さん、声に張りのある力強い発言で頼もしく、元気をもらいました。司会は若い二人がテキパキと順調に進めて、集会後は諸先輩方や労働組合の方たちと京都河原町から市役所までデモ行進をしました。1月に経産省が第7次エネルギー計画の意見交換会をしたときも反原発の人たちの厳しい追及に優秀な官僚がタジタジとなっていたのを思い出し、「市民の力も捨てたもんじゃない、声を挙げつづけることが大事だ」と改めて思っています。

円山公園音楽堂にて

編集委員からの一言

幼少期、高知県に住んでいた。市街だったが、そこからすぐ港に行けるし、近くの山に行くこともできる自然が身近にある環境で日々、走り回っていた。そのため、母親との買いものは乗り気ではなく、帰りに買ってもらえるひやしあめかアイスだけを楽しみについて行っていた。そんなことをつらつらと思い出しながら、高知県南国市にあるアイスクリームメーカー、久保田食品を紙面取材させていただきました。

創業者の地元愛が今もしっかり会社に根付いているところ。地元のフルーツなど素材本来の風味や味わいを最大限に生かしたアイスをつくることが念頭にあったことで、自然と添加物など極力余計なものを加えないものになったという根幹の部分。さまざまな話を伺うなかで、このアイスをもっとたくさんの人に食べてもらいたいという強い思いを感じました。そして、私が幼少期に買ってもらっていたアイスは久保田食品のものだったこともあり、懐かしさが湧く時間もいただきました。

帰り道では3月末でしたが稲が植えられた田んぼもてんてんと見られ、元気に育ってくれることを願いながら、思い出の高知を後にしました。

(ひこばえ 辻田浩司)