2025年7月号(171号)-2

生活を大切にできるように

■パプアニューギニア海産(大阪府茨木市)■

鮮度と品質にこだわった天然えびを使った、えびそのものの味を存分に味わえる加工品をつくる。フリースケジュールなど、生活を大切にしながら働きつづけられるような社内環境づくりに積極的に取り組んでいる。お店は南茨木駅徒歩4分、近日OPEN!

武藤さん

従業員が自分の生活を大切にできるようにと始めたフリースケジュールも、気がつけば11年がたちました。「どう働くか」よりも「どう気兼ねなく休めるか」にフォーカスしたこの働き方は、珍しかったこともあって、たくさんのメディアにも取りあげていただきました。働きやすい職場は離職率が下がることで技術の蓄積が進み、結果として効率も品質も上がっていきます。そういう意味でも注目されやすかったのかもしれません。

でも、「それって工場だからできるんでしょ」、「冷凍食品の会社だからでしょ」と必ず言われます。特に飲食店では「絶対に無理」と何度も言われました。でもそのたび誰も試していないのに、「なぜそんなにはっきり言えるんだろう」と思っていました。それなら「自分でやってみよう」と思い、今年の夏から始めるのが、海老フライ専門の飲食店「海老フライ武藤」です。ここでもパートさんはフリースケジュール。でも少しルールを変えました。出勤する場合だけ連絡し、休むときは連絡不要。とにかく気兼ねなく休めることは実行したかったのです。なので、営業日は不定休。誰も出勤しない日がお休みになります。

もうひとつ面白い仕組みを考えていて、海老フライ定食の価格が日によって変動するんです。基準は「その日の出勤人数」。少なければ高く、多ければ安くなります。ワンオペの日でもまわせるように考えました。その日の価格は毎日インスタグラムでお知らせしますので、来店前にチェックしていただければと思います。そんなわけで、またひとつ新しい扉を開けてみました。さて、この先に何が待っているのか。よかったら、見に来てください。

(武藤北斗)

素材のおいしさを活かして

■烹菓(京都府南丹市)■

「おいしい&身体にやさしい」をテーマに、手づくりのクッキーなど、地元素材そのもののおいしさを味わってもらえるように余分なものは使わない、シンプルな菓子づくりをしている。

お店:京都府南丹市美山町下平屋エラ1-1

スタッフの皆さん

(前列右が薫子さん)

初めまして、烹菓です。45年前滋賀県の百貨店で「ママの手作りケーキ教室」を開設したのが始まりでした。名前の通り、家庭にあるものを使って手軽につくれるお菓子をお伝えしてきました。始めてから4年ほどして、お母さんが家族のためにつくっていたお菓子が、いつでも焼きたてで買える店として西武百貨店大津店に出店いたしました。

当時は添加物について現在ほど問題視されていなかったように思います。色も美しく、香りのはっきりしたもの、味の濃いものがおいしいと感じる人の多い今、「やはり素材のおいしさを知ってほしい」と思っています。そんななか、よつ葉に出会ったのです。友人から「余計なものは使用していない、安心して利用できる宅配があるよ」と勧められたので、すぐに入会しました。とても驚きました。産地でなければあまり目にすることのない商品、昔懐かしい品々がたくさん紹介されていて、一所懸命に良いものをつくっている生産者さんのお顔が目に浮かびます。生産者と消費者との懸け橋になっているように思います。自分の想いを素直にお伝えして、商品提供をする生産者に仲間入りをさせてもらえることになりました。京都に住んで40年、京野菜が話題になったころ、「クッキーに入れたら気軽に味わえるのではないか」と思い、使う野菜をすべて美山のものにしてできあがったのが京野菜クッキーです。

嬉しいことに外国の人が推薦する「おもてなしセレクション」に入賞いたしました。星空の素晴らしい、山々の美しい美山で地元の人たちに季節の京野菜を届けてもらっています。これからも素材の味を楽しんでもらえるお菓子をつくりつづけたいと思います。

(吉井薫子)

わたしのおススメ

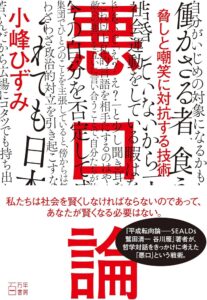

『悪口論ー脅しと嘲笑に対抗する技術』

小峰 ひずみ 著

吉永剛志(安全食品流通センター)

4歳の子どもにクレヨンハウスが推薦する絵本を毎月、取っています。同封の通信に若い友人の本が紹介されていてビックリし、それで読んでみました。ここの「クーヨン」という雑誌はよつ葉のカタログ「Life」でも取り扱っています。

小峰さんはざっくりまとめると「社会を変えるにはまずは、自分の生の在り方から変えていかねばならない」と思い、そして「自分の生き方を見直す」ことと「社会を変える」ことの接点を探っています。そして「みんなもそうしようよ」と訴えています。だからクレヨンハウスが推薦していたんですね。通じるものがあります。

ではなぜ『悪口論』なのでしょう。当然このような生き方は、「悪口」あるいは「忠告」を言われます。「将来、どうするの?」「社会運動している暇はない。それよりはスキルアップだ」。それに対してどう言い返すか、がまずこの本の主題です。

さらに小峰さんは、しばらく介護業界に身を置いていたのですが、そこで経験したのは、「悪口」の横行でした。共通の対象に悪口を言い合うことでグループを作ろうとする防衛思考と、「なめられたらあかん」という気持ちからくる他者への攻撃思考と、それにうんざりしつつも仕方ないとする諦めが職場を支配する感情だったそうです。「喫煙室で他人の悪口を聞かされるようになったら“仲間”として認められた証拠だよ」とも言われます。みんな誇りを持っていましたが、「介護はすばらしい仕事だ」という介護士としての誇りではなく「自分は仕事をうまく回せる」という誇りだったといいます。

みんな、「自分たちは“介護士なんか”をやらざるをえないやつらだ」とくくっていました。小峰さん曰く、「みな互いを軽蔑し合っていて自分は違うと思っている。同時に本当は自分自身を軽蔑している。自分自身を軽蔑しているとき、自分と似た境遇の人と連帯しようとする人がいるだろうか?」と自問します。小峰さんの悪戦苦闘が伝わってきます。面白い本でした。